追蹤數位建築的發展 by Kin Hui

摘要

那是1983年,來自維也納的建築師Coop Himmelblau開始規劃Falkstrasse的屋頂改造。它於1988年開業,標誌著解構主義者的勝利成就。交叉的屋頂結構讓我想起了小說家卡夫卡的中篇小說《變形記》中主角所居住的繭。同年,1983年,倫敦建築協會的札哈·哈迪德在為香港島太平山頂提出的山頂休閒會所的競賽中獲勝。它被高度評價為當時有遠見的建築師的突破。他們複雜性和碎片化的建築語言讓80年代的年輕建築師成為數位建築領域的先驅。 90 年代預示著 CAD(電腦輔助設計)時代。憑藉其方法論和綜合方法,它促進了高科技建築的蓬勃發展。諾曼·福斯特是高科技的先驅之一,如今仍然是一位有影響力的建築師。在過去的十年中,建築資訊模型 (BIM) 成為建築、工程和施工 (AEC) 行業協作工具,見證了新的篇章。 Revit和Archicad等桌面軟體的開發使得BIM在新專案開發中的使用普及。我將藉此機會在本文中探討數位現象,並探討 CAD如何為 BIM 鋪平道路,以及 BIM 和遺產保護的未來。

介紹

在過去的十年中,BIM 的一項重要發展已初步成形。 BIM 通常被稱為涉及專案利害關係人之間協作的流程,而不單是一種技術。在AEC產業,利害關係人可大致分為客戶、專業設計師/專家和承包商。它們共享一個由圖形和非圖形資料文檔組成的公共資料庫。它致力於實現作為資產的建築物的生命週期管理。

出於通訊目的,將開發一個 3D 計算模型,並將其匯出為通用文件類型,例如 IFC 文件、COBie 文件等。例如,參數化組件可以是尺寸、材料或數量等。這樣做的優點是2D圖紙可以與3D模型完全協調。透過將 2D 工程圖與統一的 3D 模型集成,可以幫助最大限度地減少任何不匹配和錯誤。從 3D 模型中,人們可以產生嵌入模型中的任何特定資料的電子表格。

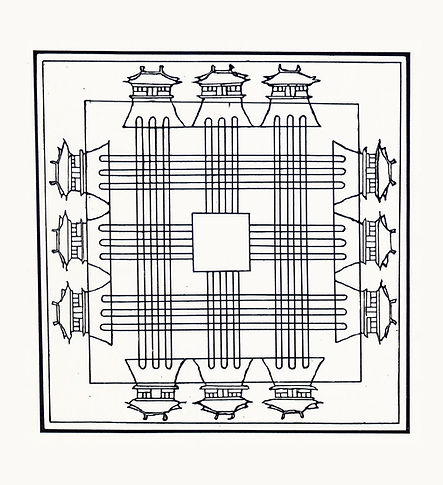

BIM 的主要目標是互通性。參與專案的不同專業人員可以根據其在專案中的角色存取和添加資訊。在圖 2 中,它展示了九個方塊框架內的 BIM 文件。對於子系統來說,包括學術界、企業和客戶。在超級體系上,有國際標準、專業機構和政府。這九個方塊框架讓人聯想起中國古代科技經典著作《考工記》中所闡述的古代城市規劃模式。

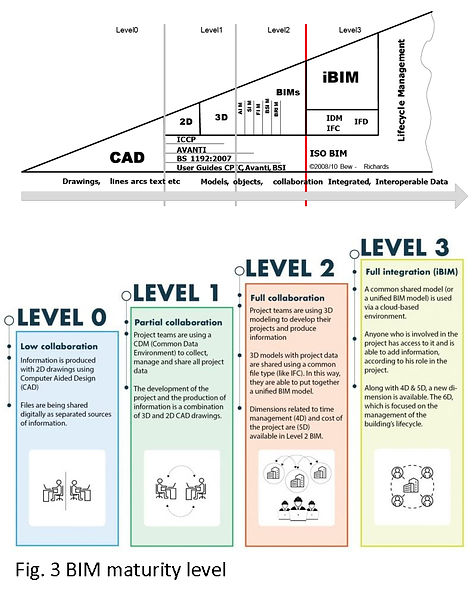

BIM 成熟度水平

圖 3 說明了根據利害關係人之間的協作級別,BIM 成熟度從 0 級到 3 級的進展。

BIM 0 級(低協作)

在這個層面上,實際上並沒有任何層面的合作。使用 CAD 圖紙,但不共享模型資訊。

BIM 1 級(部分協作)

此等級使用通用資料環境(CDE)。它描述了從 CAD 資訊到 2D 和 3D 的轉變。值得注意的是,產生的模型並未在利害關係人之間分發。

BIM 2 級(全面協作)

儘管團隊成員可能不會在同一個 3D 模型上操作,但協作工作佔據了中心位置。在這個階段引入了兩個新概念,即4D(時間管理)和5D(預算計算)。國際標準 PAS1192 提供如何達到 BIM 2 級的指南。

BIM 3 級(完全整合)

這是AEC產業的最終目標。它代表了基於雲端的環境中資料和模型的完全整合。專案團隊可以即時驗證單一操作對模型的影響。引入6D概念,對建築從設計到施工和維護的生命週期進行管理。

BIM 和遺產保護

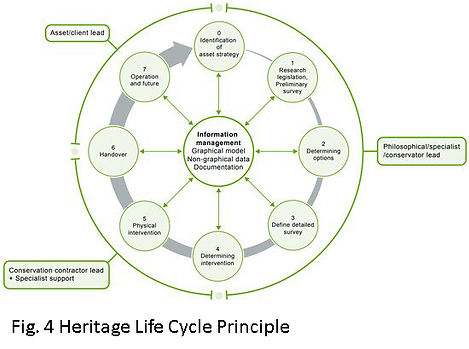

如圖 4 所示,人們也可以將保護視為涉及保護者、承包商和客戶的持續過程。三者之間的互動提供了資訊交換,進而影響工作成果。與線性配置相反,它在生命週期中發揮作用。因此,在保護工作的整個過程中,應該不斷地檢視不同的階段。

待保護的文物建築通常會經歷幾個階段,包括收集幾何數據和尺寸、研究建築語言和材料、評估外牆退化和結構損壞、收集包括計算模擬和紅外線熱像分析在內的數據,最後提出干預建議。

建築遺產建築調查階段的採購方法對於確定整合程度以及如何將 BIM 引入保護工作至關重要。在最基本的層面上,透過捲尺和虛擬水平儀進行現場測量,然後透過手工或 CAD 製作 2D 圖紙,並透過紙本列印進行通訊。對於中級水平,使用“全站儀”設備收集現場數據。隨後在 CAD 中以 2D 或 3D 形式產生圖紙,以便各方之間進行交流。在最先進的水平上,將採購地面雷射掃描儀(TLS)來產生建築遺產的點雲。有時,TLS 會輔以數位攝影測量和運動結構(SfM)技術。然後,點雲以常見檔案類型(例如 IFC 檔案)傳輸到參數化 3D 模型環境中,以便在團隊內部進行相互通訊。

案例研究 1 – 東京世紀大廈

世紀大廈的圖片請見附錄 A。大樓於1991年完工,專案團隊與先前上海匯豐銀行總部的團隊基本相同。它的目標是在新興高科技建築領域重新思考摩天大樓,並對現有規則和法規採取批判性的態度。客戶是日本最大的建築公司之一大林組。諾曼福斯特表示,該計畫在融合東西方持久價值觀方面具有重要意義。獨特的結構解決方案喚起了日本傳統建築的某些特徵[1]。該專案是一個很好的早期例子,展示了高科技建築師如何利用 CAD 和計算分析來實現他們的設計。它為幾十年後的 BIM 奠定了墊腳石。為了抵抗地震荷載,採用了偏心支撐框架(EBF),結合牢固的連接,結構框架會隨著地震運動而彎曲。在圖 5 中,該圖說明了 EBF 如何因地震載重而變形。這種彎曲的概念與日本傳統的木塔相同,我們將在本報告後面進一步詳細探討。圖6所示為鋼節點在地震荷載作用下的計算分析。 Ove Arup 首先開始使用現有軟體,但它並未涵蓋非線性地震情境。因此,奧雅納不得不專門開發用於世紀大廈結構分析的軟體。設計工程師借鑒了他們致力於核廢料容器結構穩定性研究的先進技術團隊的經驗。透過這種研究,可以獲得準確的建築物抗震分析。值得注意的是,建築物中的每個零件都是按照日本建築管理系統的方式預先訂購的。最初花費了大量的精力來起草和商定極其詳細的合約文件。經過最初漫長的準備時間後,現場的實體施工非常順利且快速。

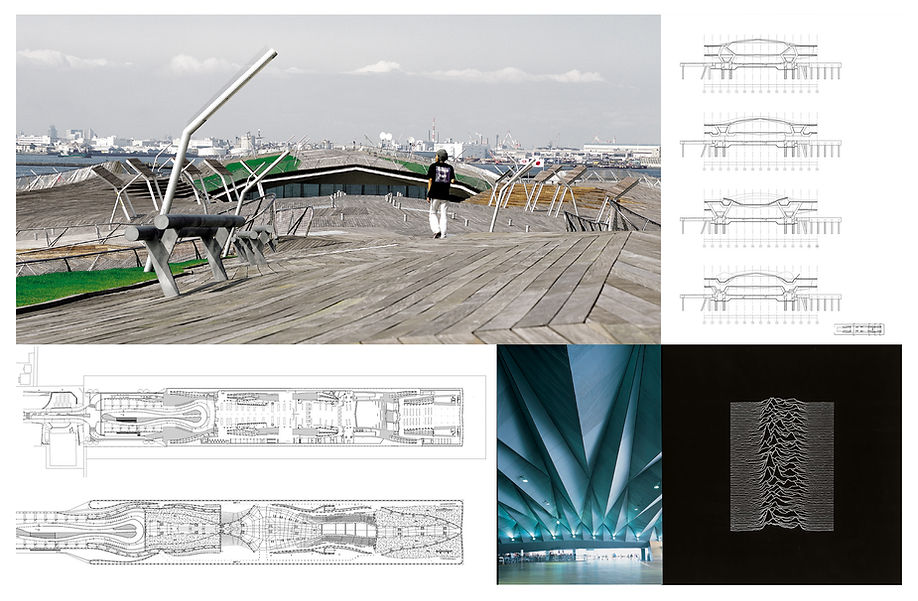

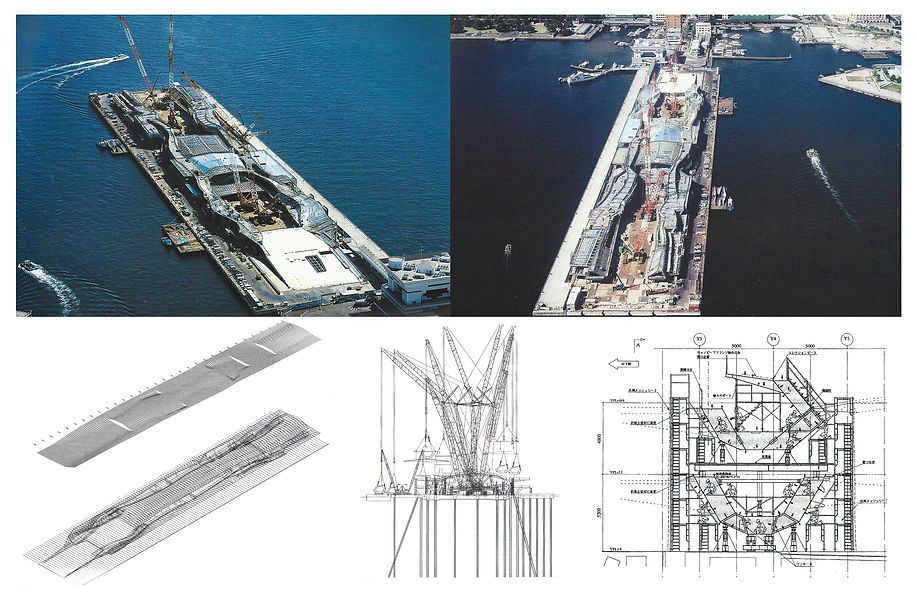

案例研究 2 – 橫濱碼頭港口碼頭

橫濱碼頭港口碼頭的圖片請見附錄 B。 外國建築師事務所由兩位年輕且幾乎不知名的建築師 Moussavi 和 Zaera-Polo 領導,他們曾在倫敦建築協會任教。 1995年,他們贏得了橫濱碼頭的公開競賽。該項目於2002年竣工。上圖7顯示了郵輪碼頭的循環模式圖,人們可以將其視為參數化建模的暗示。整個方案消除了任何垂直柱或垂直柱形式的建築元素。不同樓層的流通是透過坡道而不是樓梯進行的。它彌合了基礎設施和建築之間的差距。簡而言之,人們會創造「基礎設施即建築即景觀」這句話[2]。透過使用計算建模,有效地證明了可以在短時間內實現高度複雜的架構方案。該專案的循環設想為連續循環圖。遊客在到達目的地之前會垂直和水平蜿蜒。建築物起伏的輪廓強調了隨意自由的元素。它讓人想起葛飾北齋的巨浪版畫或「Joy Division」樂團《未知的快樂》的專輯封面。

案例研究 3 – 奈良藥師寺東塔保護

東塔於西元730年奈良時代竣工。它現在是藥師寺唯一的原始八世紀建築。由於中心柱地面沉降,塔身結構於2012年拆除修復。修復完成,該塔於2021年再次向遊客開放。為了理解其結構行為,我在圖 8 中納入了對典型五層寶塔的研究。然後對物理模型進行地震運動模擬測試。然後,收發器將訊號傳送到計算模型,並將實體模型的運動模式傳輸到虛擬模型中。這樣一來,人們就可以了解寶塔在地震時會如何反應。有趣的是,寶塔的每一層都像蛇舞一樣獨立晃動,以消散地震運動。傳統的支架系統會滑動,為寶塔結構提供靈活性。這就解釋了為什麼傳統的木塔能夠經得起地震的考驗而不倒塌。

在附錄C中,我收集了修復過程中寶塔頂部尖頂的照片。這部分被稱為水焰或水煙。原來的銅水煙腐蝕嚴重,需要更換。修復工作中採用了 BIM 技術。首先對受損的水苑進行雷射掃描。然後計算模型被修改,並由藝術家在電腦中虛擬地恢復。修飾後,它被 3D 列印成實體模型。砂鑄技術用於製造青銅鑄造的模具。透過參考原作的照片,藝術家最終給了複製品銅綠,以匹配原作的水煙。

BIM 與遺產保護的未來

為了將BIM全面融入遺產保護,需要指出的一個重要面向是地理資訊系統(GIS)。 GIS 是一種與描述性資訊相關的數位地圖。我們可以透過 GIS 產生特定地理資料的電子表格。例如,人們可能需要評估氣候變遷及其對沿海地區附近遺產古蹟的影響。在這種情況下,對是否有淹沒海中或洪水損壞的風險的擔憂將促使人們使用GIS資料。透過將建築遺產的 3D 模型地理參考到 GIS 中,我們可以利用更大的地理資料世界,這對未來的保育工作非常有價值。

值得指出的是,點雲的後處理是一個需要解決的課題。目前,點雲需要使用 Cloud Compare 等應用程式進行手動清理。這是一項非常耗時的任務,不是特別簡單,可能需要具備攝影測量知識。進行了新的嘗試,以實現點雲導入的自動化。但這仍然是一個新穎的想法,相關領域的技術還需要一段時間才能成熟。此外,小型點雲的檔案大小在 3GB 到 5GB 範圍內,保護人員在桌上型電腦上操作時會遇到很大困難。因此,要在遺產保護中推廣BIM的應用,首先要克服點雲處理上的障礙。

我們預計,在不久的將來,將會有更多 19 世紀和 20 世紀的建築遺產落入保護從業者的手中。它們可能是包含大量重複組件的紀念碑,而 BIM 將派上用場。例如,由已故理查德·羅傑爵士設計的倫敦勞合社大廈近年來已被列入名單。可以肯定的是,將會有更多類似的建築成為重要而傑出的當代建築。因此,未來BIM在遺產保護領域的發展是非常確定的。

結論

從上述報告中的觀察,我們可以認識到 BIM 具有成為遺產保護應用的巨大潛力。但從目前的情況來看,在新建築的開發中使用BIM的做法已經很普遍。由於BIM建立3D模式需要投入大量人力,可以說現有建築物或改建工程的BIM應用程度較低。總而言之,BIM技術在遺產領域的廣泛應用還需要時間的成熟。

最後,值得注意的是日本木工中的口傳(口伝)。許多指示涉及工作的精神和情感方面。無論一個人參與製作什麼,掌握其潛�在的意義和目的都是至關重要的[3]。圖 9 展示了諾曼福斯特 (Norman Foster) 在世紀大廈開幕式上發表的演講中的幻燈片。電腦晶片與禪宗花園的並置帶來了新舊對比。但本質是質疑其文化、技術和精神意義。如果功能是為了防止雨水和能量在建築物周圍流動,那麼它肯定也與精神有關。如果你想這樣稱呼它的話,那就是該計畫的「禪宗」[4]。

附錄

A. David Jenkins,諾曼福斯特作品 3(P.331,普雷斯特,倫敦,2007 年)

B·費雷。 Albert,《橫濱計畫:外交部建築師》(Actar D Inc.,2003 年)